在中國藝術史的長河中,宋代白描以其洗盡鉛華的純粹與深邃的精神性獨樹一幟。南宋畫家張激的傳世之作《白蓮社圖》(現藏于遼寧省博物館),便是這一藝術高峰的杰出代表。這幅畫作不僅展現了宋代白描人物畫登峰造極的技藝,其畫面深處,更仿佛回蕩著另一曲跨越藝術門類的千古絕唱——白居易的《琵琶行》。二者雖分屬不同時代與媒介,卻在宋代的文化語境中,共同編織出一幅關于信仰、出世情懷與人生際遇的幽深圖景,供后人悠然“欣賞”。

一、線之韻:張激《白蓮社圖》的白描境界

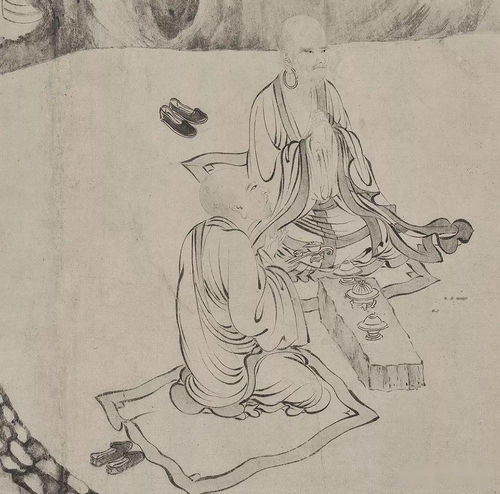

《白蓮社圖》以東晉高僧慧遠于廬山東林寺結社念佛、期生西方凈土的史實為題材。張激摒棄了富麗的色彩與復雜的背景,僅憑墨線的輕重、疾徐、濃淡、虛實,便構建出一個澄明靜穆的方外世界。畫中人物眾多,慧遠法師、陸修靜、陶淵明、謝靈運等名士僧侶姿態各異,或對坐清談,或臨溪觀蓮,或策杖而行。畫家通過線條精準地捕捉了人物的神態與性格:慧遠的莊嚴睿智、陶淵明的蕭散超逸、謝靈運的凝神思索,皆在看似簡淡的筆觸中躍然絹素。線條組織疏密有致,如行云流水,將眾多人物自然串聯于林泉山石之間,營造出“咫尺凈土”的時空感與秩序感。這種“不施丹青而光彩照人”的白描美學,正是宋代文人追求內在精神表達與簡約高雅趣味的完美體現。

二、聲之影:《琵琶行》的文學意象與畫外回響

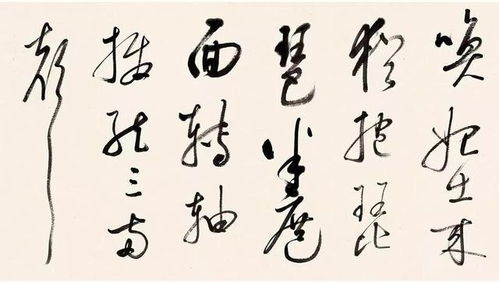

有趣的是,當我們凝視《白蓮社圖》中那份超然物外的寧靜時,耳畔或許會不由自主地響起唐代白居易《琵琶行》的句子:“嘈嘈切切錯雜彈,大珠小珠落玉盤。” 詩中琵琶女跌宕的人生與精湛的技藝,通過文字轉化為極其生動的聽覺意象。而張激的線條,何嘗不是一種無聲的“音樂”?其線條的節奏、韻律與力度,恰似琵琶曲調的起伏轉折——勾勒衣紋時流暢如“幽咽泉流”,表現山石時頓挫似“銀瓶乍破”。更重要的是,《琵琶行》中“同是天涯淪落人,相逢何必曾相識”所流露的,是士人對命運無常的深切共情與對心靈知音的渴求。這種對人生際遇的深刻詠嘆,與《白蓮社圖》所描繪的,那群在亂世中尋求精神凈土與靈魂依托的賢士,形成了跨越時空的精神共鳴。畫中人物雖避世山林,其選擇本身何嘗不是對現實的一種深刻回應?這與白居易“江州司馬青衫濕”的感懷,內核皆是對生命價值的追尋與安頓。

三、賞之諦:在“白蓮”與“琵琶”間觀照宋人心境

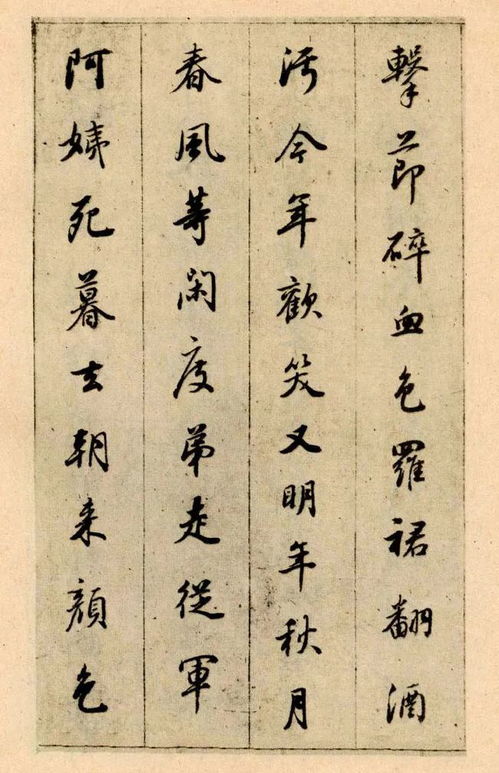

將《白蓮社圖》與《琵琶行》并置“欣賞”,為我們打開了一扇理解宋代文人復雜心境的窗口。宋代,尤其是南宋,在外患頻仍的背景下,文人階層的精神世界往往兼具入世的憂患與出世的向往。張激以白描手法凈化題材,剔除世俗喧囂,直指心靈凈土,可視作對這種精神向往的藝術提煉。而白居易的《琵琶行》在宋代被廣為傳唱、引用和繪畫表現(如宋代多有《琵琶行圖》),正是因為其中蘊含的“遷謫之思”與“知音難覓”之感,深深擊中了宋人,尤其是身處黨爭或國勢飄搖中的士大夫的心弦。

因此,欣賞《白蓮社圖》,不應僅止于對其高超線條技藝的贊嘆。畫中那一片由墨線營造的、摒絕塵囂的蓮社清景,與文學記憶中《琵琶行》那喧囂褪去后“唯見江心秋月白”的澄澈虛空,異曲同工。它們共同指向一種宋代文人所珍視的境界:在紛擾現實中,通過藝術(無論是繪畫的線條,還是詩歌的音韻)構建一個可以棲居的精神家園,在其中獲得暫時的超脫與永恒的慰藉。

結語

張激的《白蓮社圖》,以極簡的墨線,承載了極豐饒的精神世界;白居易的《琵琶行》,則以如泣如訴的文字,道盡了人世悲歡。二者一靜一動,一視覺一聽覺,卻在宋代的文化審美與生命哲學中交匯。它們如同中國藝術星空中雙星并耀,提醒著后世欣賞者:最頂級的藝術,從來不只是技法的展示,更是靈魂的畫像與時代心音的共振。在張激疏朗的線條間,我們仿佛既能看見東林寺旁的清蓮靜放,也能聽見潯陽江頭的琵琶悠揚,而這,正是傳世經典穿越時空的永恒魅力。